ABOUT

監修 中村玄久について

昭和52年生まれ。幼少、山奥での「山小屋暮らし」で自然の驚異と厳しさを体感。学生時代には山岳部で遭難を経験するが、教員含む全員を下山させることに成功する。

大学進学を控えるも阪神淡路大震災を受けて進路変更し陸上自衛隊へ入隊を決意。普通科連隊隊員として配属され、退職と同時に即応予備自衛官となる。自衛隊時代に学んだ通信技術を活用し電気通信業へ。

通信インフラの災害復旧にも経験を持ち、現在も‘’即自‘’を継続しつつも、それぞれの経験と知識を基に防災事業発展に寄与する。

[今までの常識が通用しない世界へ]

皆様は【災害とは何か?】との問いに何を連想されるでしょうか。

多くの方は【地震】を連想されると思います。

能登半島地震や東日本大震災・阪神淡路大震災の凄惨な光景は、日本人すべてに衝撃を与え、日本人の防災への意識が高る起点になりました。

各メディアからは頻繁に目にしたり耳にする災害ワードが、年々増えてきているように感じると思います。

例をとると【観測史上初】【過去最大の降水量】【過去最大風速】【線状降水帯】【気候変動】【温暖化】など。また気温上昇による【電力不足】や、それに伴う【節電】や【計画停電等】に代表される言葉があるように切りがありません。

そして記憶に新しい令和6年能登半島地震では、ライフライン復旧が難航し、その中でも水道の復旧が最も困難とされている状況です。

今後、都市部で起こりうる大地震を考えた場合、2021年和歌山県で起きた水管橋崩落事故のような老朽化による事故も併発して起こる事も想定でき、大規模かつ長期的な断水が起こる可能性は高くなると考えられています。

こういった事から、高度経済成長期に整備された建造物やライフラインの点検や補強工事は急務で進められていますが、まだまだ追いつけていない現状があります。そういった背景からも、個人レベルでの備えが重要であると我々は考えます。

[ゲリラ豪雨による土砂崩れ・川の氾濫・決壊]

豪雨災害時のニュースインタビューの一幕

『何十年ここに住んでいるが、こんなことは初めてだ!!』

この言葉に象徴される様に、「今まで大丈夫だからここは安全」といった常識が通用しなくなった場面を、以前より目にするように感じます。

決して大げさに恐怖を煽っているわけではありませんが、「いつどこで災害が起きて被災するかわからない世界」の中に‘’今いる‘’ことを認識する必要があると思います。

「いつ来るかわからないから最低限の準備を」ではなく「必ず来ることを前提に備えておく」と考え、備える必要があると考えます。

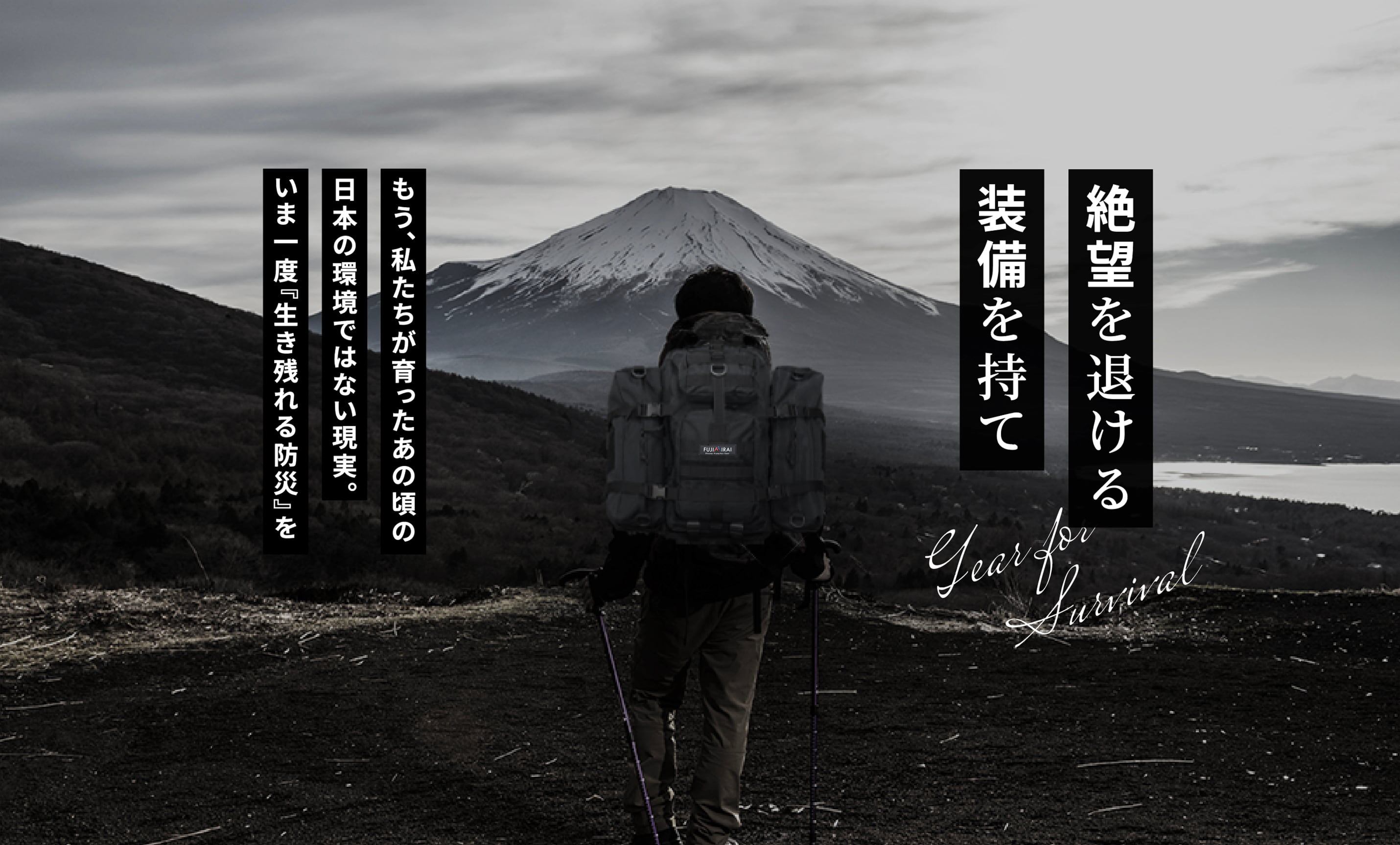

[ FUJIMIRAI ]

ブランド名は日本を表す『FUJI』と、明るい未来を後の世代に託せる意を込めて『MIRAI』を表し、「FUJIMIRAI」としました。

私たちは、日本と皆様の未来のために出来る事を最大限に考え、皆様の援けとなる方法を模索し続けていきます。